dans le journal du CNRS de février mars 2007:

a écrit :

[center]L'innovation par les sucres[/center]

À Grenoble, le Centre de recherches sur les macromolécules végétales (Cermav) excelle dans les sciences des sucres. Santé, matériaux, agriculture, développement durable : ici, les chercheurs ne manquent pas de recettes d'avenir, avec pour ingrédients ces surprenantes molécules.

Des cristaux de lectines sont observés en microscopie optique. Ces protéines qui ont une forte affinité pour les sucres sont impliquées dans des phénomènes de reconnaissance cellulaire.

© E. Perrin/CNRS Photothèque

Installé depuis quarante ans au cœur du campus grenoblois, le Cermav fait dans la discrétion. Ici point de gènes, stars des labos de biochimie, les molécules étudiées – en l'occurrence les sucres – sont plutôt courantes. « Pourtant, ils sont beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît, souligne Serge Pérez, qui a dirigé pendant onze ans le laboratoire1. En effet, on connaît 150 sortes de monosaccharides qui se lient les uns aux autres, de façon souvent ramifiée. » Leur étude systématique a valu au Cermav de se propulser à la première place des « glycosciences » en Europe, par la diversité des sujets abordés, par son effectif de 120 personnes dont 60 permanents ainsi que par ses brevets – le cap du centième ayant été fêté récemment2 –, résultat d'une « culture de la valorisation » bien ancrée – jusqu'à 40 % des ressources du laboratoire provenant des contrats industriels. Rien de surprenant au pays de l'industrie papetière, le labo a démarré avec un polysaccharide des plus communs : la cellulose. « Mais on est passé du matériau brut à des choses plus pointues », souligne Serge Pérez. Il est vrai que les recherches sur les sucres ont au Cermav une multiplicité de visées, de la plus fondamentale à la plus appliquée, de la reconnaissance cellulaire dans des processus biologiques jusqu'à la nanoparticule appelée à renforcer un matériau synthétique.

La connaissance des processus

« Tu me prépares des cristaux ? » Anne Imberty hèle un de ses collaborateurs. Son équipe, « Glycobiologie moléculaire » travaille sur des… protéines. Non, pas d'erreur : ce sont des lectines, des récepteurs de sucres présents à la surface des cellules. Comprendre leur fonctionnement est fondamental : ainsi, la lectine de la bactérie Pseudomonas, responsable d'infections majeures chez les malades de la mucoviscidose, est impliquée dans l'adhésion de la bactérie au poumon. Pour les étudier, une seule solution : les cristalliser, c'est-à-dire les solidifier selon une structure géométrique déterminée. Le microscope d'Annabelle Varrot montre de jolis cristaux irisés préparés sur place : des lectines de Pseudomonas. La diffraction par rayons X révélera leur structure. Pour cela, le Cermav bénéficie d'une ressource privilégiée : l'European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) et ses faisceaux ultraprécis sont à deux pas. « Il faut parfois y aller à 3 heures du matin, car il tourne 24 h/24 et on doit se faufiler entre les grands projets internationaux », explique Annabelle Varrot. Mais grâce à lui, elle obtient l'emplacement précis des atomes du site actif de la lectine. Un atout important pour fabriquer ensuite des analogues, ou leurres, de sucres qui s'y fixeront et les empêcheront d'être actives.

Autres protéines étudiées par l'équipe : les glycosyltransférases. Ces enzymes assemblent les sucres de base pour en faire des constructions complexes. Elles créent ainsi des molécules qui ont un réel intérêt économique, comme les pectines, couramment utilisées par l'industrie alimentaire. Mais elles concernent aussi la santé humaine. Certaines d'entre elles greffent en effet sur les membranes cellulaires des sucres qui sont les cibles de pathogènes, ou qui signalent des processus cellulaires anormaux : « Dans les cancers, les maladies inflammatoires, le diabète ou la maladie de Parkinson, il y a des dérèglements des glycosyltransférases », souligne Christelle Breton, professeure à l'université Joseph Fourier et rattachée au groupe de glycobiologie. D'où l'intérêt de comprendre leur fonctionnement.

Une usine cellulaire

Pour cela, on fait en sorte que leurs gènes puissent s'exprimer dans la « bête de labo », la bactérie Escherichia coli. Ce n'est guère un problème au Cermav, où la compétence en génie génétique a été poussée à l'extrême. Telle la technique mise au point par Éric Samain, de l'équipe « Glycochimie et biotechnologie des oligosaccharides », qui fait produire les oligosaccharides par des bactéries : « Comme la synthèse chimique de ces molécules est très difficile, de même que leur extraction, explique-t-il, on insère désormais les gènes de glycosyltransférases dans la bactérie, puis on la rend apte à fabriquer des sucres en bloquant les voies qui pourraient les dégrader ». Une technique baptisée « usine cellulaire », qui a donné lieu au dépôt d'un brevet. Le mot n'est pas trop fort, car la bactérie peut produire jusqu'à 10 % de son poids sec en sucre ! Les fermenteurs du labo peuvent donc en donner plusieurs grammes par litre de culture. La production de ces sucres en grande quantité et à faible coût rend possible le développement d'applications en agriculture, en pharmacie et en nutrition. Mais dans le domaine de la santé, l'utilisation de certains sucres complexes est aussi à l'étude pour le traitement de la maladie de Parkinson et la préparation de vaccins contre le cancer. Enfin, certains sucres présents notamment dans le lait maternel ont des propriétés anti-infectieuses et pourraient être utilisés comme médicaments alimentaires ou alicaments.

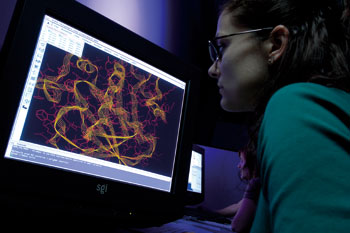

Exploration de la surface de protéines dont la structure a été obtenue par modélisation moléculaire. Cet outil est largement utilisé au Cermav pour la conception d'analogues de sucres inhibiteurs de ces protéines.

© E. Perrin/CNRS Photothèque

Des polymères en sucre

Au Cermav, les chercheurs et ingénieurs savent donc produire des sucres connus, mais ils peuvent aussi les modifier chimiquement afin d'améliorer leurs propriétés. « Nous obtenons par exemple des polymères dont les propriétés rhéologiques3 changent avec les conditions de l'environnement, la température », annonce Rachel Auzély, de l'équipe « Structures et fonctions des polysaccharides ». C'est le cas de polysaccharides qui se transforment en gel lorsqu'ils sont injectés dans le corps : mêlés à une molécule thérapeutique trop fragile pour être conditionnée à l'extérieur, ils l'emprisonnent une fois dans l'organisme pour la diffuser ensuite. Un autre polysaccharide modifié, plus performant que son équivalent naturel, peut être injecté dans le genou pour le traitement de l'arthrose : il forme un gel susceptible d'assurer des fonctions lubrifiantes et protectrices du genou en absorbant les chocs. Là encore, un brevet a été déposé. Enfin, l'équipe s'intéresse à la caractérisation de polysaccharides naturels encore inconnus. Ainsi, de nouveaux polysaccharides, qui gonflent avec l'eau et protègent les racines de plantes, ont trouvé des applications en cosmétique comme gels rafraîchissants. « Les propriétés de ces polymères glucidiques sont surprenantes. Certains peuvent remplacer des polymères synthétiques de la vie courante. Les industriels s'y intéressent de plus en plus », souligne Rachel Auzély.

Concevoir des matériaux synthétiques est une possibilité, les intégrer en est une autre. C'est là que le Cermav descend à l'échelle « nano ». L'équipe « Structure et propriétés des oligomatériaux » utilise ainsi des macromolécules très connues – cellulose, amidon, chitine – de façon inattendue : « Nous en extrayons des nanoparticules très dures, des “whiskers”, semblables aux nanotubes de carbone. Ajoutées à des polymères synthétiques ou naturels à hauteur d'à peine 6 %, elles peuvent augmenter leur rigidité d'un facteur 200 à 500 », souligne Laurent Heux. Grâce à ces travaux, des applications se profilent pour la valorisation des déchets agricoles ou forestiers. « Nous allons mener des actions dans le domaine du développement durable. Nous concevrons d'emblée des écomatériaux, insiste Serge Pérez. C'est d'ailleurs une tendance forte au CNRS, qui a lancé le programme “Chimie pour le développement durable”. » Une politique scientifique que Redouane Borsali, spécialiste de la physico-chimie des polymères, qui vient de prendre la direction du Cermav, entend bien reprendre à son compte en s'appuyant sur la pluridisciplinarité du laboratoire.

Jean-François Haït

3. Relatives aux lois de comportement d'un matériau, qui lient les contraintes aux déformations (élasticité, plasticité, viscosité).