a écrit :

[center]La symphonie neuronale[/center]

L'été arrive et nous rejoue ses tempos endiablés, mélodies fredonnées et autres airs cadencés. Cette année encore, la Fête de la musique est célébrée dans plus de 120 pays. D'où nous vient ce goût pour la musique, partagé par toutes les cultures à toutes les époques ? « La musique offre aux passions le moyen de jouir d'elles-mêmes », disait Nietzsche dans Le gai savoir. Parfois angoissante, souvent apaisante ou stimulante, elle influence les comportements humains. Impossible donc de limiter cet art aux seules sensations auditives ! Alors, des chercheurs du CNRS déjouent les cheminements perceptifs et cognitifs à l'œuvre. Ils analysent les signes révélateurs des émotions produites et les processus cérébraux activés par ce langage non verbal, décryptent ce qui apparaît être une véritable stratégie commune de perception… Depuis janvier 2006, une grande partie de ces spécialistes français de la musique ont d'ailleurs regroupé leurs savoir-faire dans un projet financé par l'Agence nationale de la recherche (ANR) et intitulé « La spécificité de la musique : contribution de la musique à l'étude des bases neurales et cognitives de la mémoire humaine et applications thérapeutiques ». En effet, étudier la musique sous le rapport de la biologie permet, au-delà des enseignements musicaux, de mieux saisir comment fonctionne le cerveau.

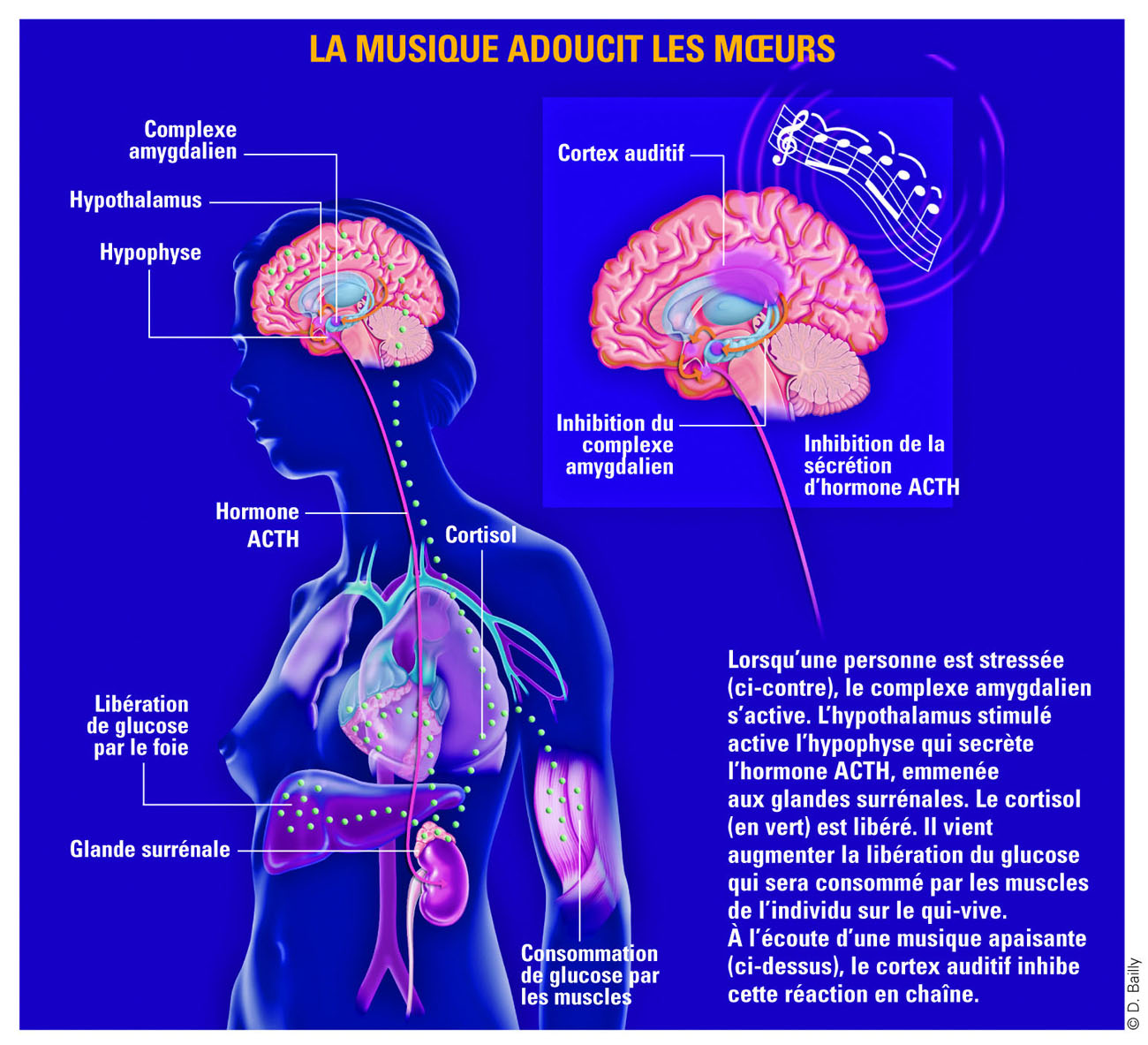

Qui n'a jamais eu de frissons dès les premières notes d'un morceau ? Intriguée, Stéphanie Khalfa, chercheuse CNRS au Laboratoire de neurophysiologie et neuropsychologie de l'Inserm, à Marseille, examine les réponses physiologiques du corps humain aux différentes musiques chez cinquante sujets. « Des changements apparaissent très tôt, une à trois secondes après le début de l'écoute. Ils révèlent des émotions de gaieté ou de peur. Les muscles zygomatiques au niveau des pommettes faciales s'activent, la pression sanguine varie et on observe une micro-transpiration au niveau des paumes des mains », explique-t-elle. Quant à notre respiration, elle est entraînée par le tempo mais réagit peu aux autres caractéristiques musicales, comme les graves et aigus ou le volume. De plus, après un stress psychologique induit, une musique apaisante – mélodie d'ambiance lente, harmonique et au tempo régulier – diminue significativement la concentration sanguine en hormone de stress, dite cortisol, au bout d'un quart d'heure d'écoute. La musique adoucirait donc les mœurs ? « Toutes n'ont pas cet effet bénéfique, précise Stéphanie Khalfa. Une musique comportant des disparités de rythme et des dissonances, comme la techno, augmente le stress, même lorsqu'elle est appréciée. »

© © P. Plateaux

D'autres chercheurs, au Laboratoire d'études de l'apprentissage et du développement (LEAD)1 de Dijon, ont observé des réponses émotionnelles à la musique instrumentale dès 250 millisecondes d'écoute. Ces émotions ne sont pas seulement la conséquence d'effets de surface (explosion sonore, forte dissonance) mais résultent de traitements cognitifs très élaborés, de l'harmonie notamment.

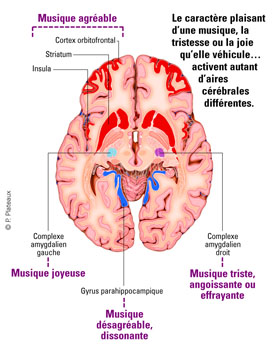

Mais par quels processus neuronaux une mélodie peut-elle ainsi stimuler nos émotions ? Les oreilles captent les mouvements de molécules d'air créés par l'instrument de musique ou les baffles du haut-parleur, puis les transforment en influx nerveux. Ensuite, des réseaux distincts du système nerveux central de l'organisme réagissent à l'écoute musicale et au style de musique. Séverine Samson, professeure de psychologie à l'université de Lille et neuropsychologue à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, collabore avec le laboratoire CNRS de neurosciences cognitives et imagerie cérébrale (Lena). Elle observe des patients épileptiques ayant subi une ablation de certaines zones cérébrales pour le traitement de leurs crises. Résultat : « L'amygdale est essentielle à la perception de la peur induite par l'écoute musicale, une lésion d'une seule amygdale entraîne un fort déficit dans le traitement de ce stimulus. Lorsqu'il s'agit de juger des dissonances désagréables dans l'harmonie d'un morceau, ce sont là des structures proches de l'hippocampe qui jouent un rôle déterminant. »

© D. Bailly

Paroles et musique

Là où s'arrête le pouvoir des mots commence celui de la musique, disait Richard Wagner… Les effets d'une mélodie sur notre cerveau sont souvent étudiés à la lumière de ceux d'un matériel sonore complexe mieux connu : le langage. Ces systèmes perceptifs sont liés, mais distincts. D'ailleurs, près de 5 % de la population est « amusicale » congénitale : ces personnes n'ont aucun problème cognitif ou de langage mais ont des problèmes de perception musicale. Par exemple, elles ne détectent pas une fausse note. Depuis plusieurs années, les chercheurs de l'Institut de neurosciences cognitives de la Méditerranée (INCM)2 à Marseille effectuent des études comparatives entre langage et musique grâce aux techniques d'imagerie, par électroencéphalogramme (EEG) et par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf), celle-ci mesurant l'activité cérébrale selon la consommation d'oxygène des zones du cerveau. Ainsi, selon Mireille Besson, directrice de recherche à l'INCM, « le rythme et les règles de l'harmonie ou du contrepoint sollicitent des zones de l'hémisphère gauche souvent attribuées au langage, en particulier à la syntaxe. Mais le timbre de l'instrument stimulerait plutôt l'hémisphère droit. » Bref, la perception du langage comme de la musique s'effectue par étapes, explique Daniele Schön, chercheuse à l'INCM. « Par exemple, dans l'apprentissage d'une langue étrangère, le cerveau segmente d'abord les informations sonores. Puis, du sens est attribué aux chaînes des sons. » Résultat étonnant : la vitesse d'émergence d'un mot est multipliée par trois si l'information est chantée plutôt que parlée ! « D'où l'intérêt des comptines destinées aux jeunes enfants », note Daniele Schön. La quantité d'informations extraite est énorme durant la première minute, puis elle augmente lentement.

La mémoire entre en jeu

Si plusieurs réseaux neuronaux sont impliqués dans la perception de la musique, comment le cerveau parvient-il à traiter la complexité de l'information musicale ? Les scientifiques savent aujourd'hui qu'il élabore une stratégie basée sur la familiarité, l'apprentissage implicite et la mémoire. Démonstration : Barbara Tillmann, chargée de recherche dans l'unité « Neurosciences sensorielles, comportement, cognition »3 de Lyon, s'est intéressée à la reconnaissance de mélodies familières. « Après 500 millisecondes d'écoute, les jugements de familiarité des auditeurs se différencient pour des morceaux musicaux connus ou non. » Les réseaux neuronaux impliqués lors de cette perception de la familiarité musicale sont similaires à ceux activés par les odeurs familières, selon ses résultats publiés en février dans la revue Cerebral Cortex4.

Une langue étrangère est apprise trois fois plus vite si elle est chantée. Pour observer les zones cérébrales activées, cette femme porte un casque muni de 32 électrodes. Les variations électriques du cerveau (électroencéphalogramme) sont alors reproduites en 3D.

© E. Perrin/CNRS Photothèque

Une part de mémoire à court terme spécifiquement auditive influe également. Laurent Demany, chercheur au laboratoire bordelais « Mouvement adaptation cognition »5, a observé un phénomène paradoxal dû à cette mémoire. Il a constaté qu'il est possible d'entendre consciemment un mouvement mélodique (un changement de hauteur tonale) entre deux sons successifs… alors que pourtant le premier de ces sons a été masqué par un ensemble d'autres sons simultanés et n'a pas été perçu consciemment ! « Cela peut se produire même si les deux sons successifs sont séparés par plusieurs secondes de silence, et s'ils ne sont pas présentés à la même oreille. Le cerveau relie automatiquement des sons dans le temps et détecte des changements indépendamment de l'attention et de la conscience », explique-t-il. « Cette mémoire auditive est hypersensible aux changements de fréquence, et donc de hauteur tonale », précise le chercheur : dans un délai d'une demi-seconde à deux secondes, la mémoire à court terme oublie plus vite l'intensité d'un son que sa hauteur.

Après quinze secondes d'écoute d'un morceau musical, un autre processus de mémoire entre en jeu, comme l'a montré Barbara Tillmann : il nous devient plus facile de discriminer avec précision les autres caractéristiques de cet extrait (mélodie, harmonie, etc.). Notre mémoire musicale aurait donc tendance à se bonifier avec le temps d'écoute. Pour détecter les capacités d'apprentissage de notre cerveau, Barbara Tillmann a utilisé avec Bénédicte Poulin-Charronnat, chercheuse au LEAD à Dijon, une nouvelle grammaire musicale établissant des règles d'écriture de suites de notes. Elles ont créé des séquences de cinq et six notes, fréquentes ou impossibles d'après cette grammaire. Elles ont alors testé la sensibilité de quarante personnes à ces règles musicales. « Dans 60 % des cas, les transgressions aux règles suivies sont détectées en moins d'un quart d'heure d'écoute. Les auditeurs ne s'en rendent pas compte, mais ils ont saisi certaines des caractéristiques de la nouvelle structure musicale », commente Bénédicte Poulin-Charronnat. Cet apprentissage implicite existe au sein de chaque culture, où une musique environnante est omniprésente.

Nous sommes tous des musiciens en herbe

Mais alors, il n'y aurait aucune différence entre musiciens et non-musiciens, dès lors que chacun perçoit de manière implicite et rapide la musique ? En fait, les experts sont plus performants pour distinguer la dimension élémentaire du son musical (la hauteur, la durée ou l'intensité), mais lorsqu'il s'agit de comprendre des structures des extraits, la perception musicale des experts et des non-experts est proche. Ainsi, d'après Emmanuel Bigand, directeur du LEAD, qui a mené de nombreux tests entre musiciens et non-musiciens, « les novices ont des connaissances très sophistiquées, même s'ils ne savent pas les exprimer ». « Et ce dès l'âge de six ans », annonce le directeur de recherche. Pour le découvrir, il a analysé avec son équipe les attentes perceptives qui se forment automatiquement à l'écoute d'un morceau de musique (tâche d'amorçage).

Bilan : tous les auditeurs, issus du conservatoire ou non, anticipent les mêmes structures musicales complexes (harmoniques, par exemple). De plus, en situation de découverte, la forme d'un morceau est difficilement détectée si sa durée dépasse les trente secondes, même si l'on est musicien de haut niveau. C'est en situation d'écoute répétée que cette forme se précise. Une écoute passive quotidienne de musique permet donc un apprentissage implicite, dont le traitement est plus précis et plus rapide chez les musiciens.

Mireille Besson, de l'INCM, a cherché avec son équipe à préciser cette sensibilité affinée : « Si la même mélodie est jouée un tout petit peu plus aiguë ou un tout petit peu plus grave (d'un cinquième de ton, c'est-à-dire d'un cinquième de la différence entre do et ré par exemple), cette différence est facilement perçue par les musiciens mais pas par les non-musiciens » (72 % des non-musiciens ne la perçoivent pas, contre 35 % des musiciens). Cela relève-t-il d'une prédisposition génétique ? Vingt enfants inexpérimentés ont suivi un entraînement à la musique. Bilan : en six mois, ils ont développé les mêmes capacités auditives que celles connues chez des enfants ayant suivi quatre ans de conservatoire. L'oreille musicale n'est donc pas innée, elle s'acquiert ! François Madurell est musicologue, responsable du groupe Museco à l'Observatoire musical français et collaborateur du LEAD. Selon lui, ces résultats confirment l'idée que « la ségrégation entre musique pour auditeurs profanes et musique savante relève de connotations sociales. Les représentations liées à certains répertoires peuvent provoquer des refus, mais il n'y a pas d'obstacle cognitif. Par exemple, les réticences face à la musique de chambre dépendent souvent de facteurs extérieurs à la musique, comme la tenue vestimentaire des musiciens, les codes de comportement lors du concert et le sentiment que cette musique est destinée à des catégories sociales privilégiées. »

Quant à l'oreille absolue, elle consiste à « identifier la hauteur précise d'un son et à le nommer sans l'aide d'une note de référence. De grands musiciens ne l'ont pas, elle serait davantage liée à un apprentissage instrumental précoce, avant quatre ans. » Elle favorise la reconnaissance de chaque note sans influer sur la perception et l'appréciation d'un morceau dans son ensemble. Parfois même, l'oreille absolue est ressentie comme une gêne durant l'écoute musicale. Pour François Madurell, la qualité de l'oreille du futur musicien pourrait dépendre du type d'apprentissage. Les méthodes traditionnelles reposent sur un couplage « visuo-moteur » : l'élève associe la lecture d'une note à un geste sur l'instrument. « Des apprentissages privilégiant d'autres couplages (audition/chant et audition/action motrice) seraient plus propices au développement de l'écoute intérieure et de l'intelligence musicale. » Bref, l'enseignement de la musique permet de développer la rapidité d'analyse et la sensibilité des musiciens. Mais les capacités de perception lors de l'écoute restent très proches entre experts et profanes.

Thérapies musicales

Si la musique adoucit les mœurs, soigne-elle les maux ? Que pensent nos chercheurs de la musicothérapie ? Des études récentes menées chez des enfants dyslexiques (problèmes de lecture et d'écriture) et des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer démontrent peu à peu l'intérêt de la musique à stimuler le cerveau. Mireille Besson et Michel Habib, de l'INCM de Marseille, ont fait écouter à des jeunes dyslexiques de dix ans des comptines, en variant la hauteur tonale.

Etude de la perception musicale des sons graves à aigus d'un enfant dyslexique.

© E. Perrin/CNRS Photothèque

« Même lorsque la variation de hauteur est très perceptible par des enfants qui lisent normalement, 45 % des enfants dyslexiques ne l'entendent pas. » Après un entraînement phonologique de huit semaines, leur perception auditive est améliorée. « Ils ne font plus d'erreur sur ces grandes variations d'un demi-ton, seulement 3 % d'entre eux se trompent encore. Cette sensibilité sonore augmente leurs capacités de lecture. Pourquoi ? Peut-être parce que s'ils ne reconnaissent pas les différences entre certains sons de leur langue, ils ne les repèrent pas à l'écrit », propose la chercheuse. D'autres résultats montrent également de fortes relations entre la sensibilité des dyslexiques à la prosodie, c'est-à-dire à la musique du langage (intonation des voix, etc.), et le développement des capacités de lecture. La musique pourrait alors pallier certains troubles de la dyslexie en favorisant la sensibilité auditive. Et ce, sans confronter l'enfant à son déficit, à la différence des entraînements actuels basés sur des exercices de langage.

À l'université de Caen, Hervé Platel, professeur de neuropsychologie, étudie des patients déments Alzheimer en clinique. « Malgré les troubles avérés du langage et des concepts sémantiques, certaines capacités musicales sont conservées », explique Hervé Platel. Pour savoir si un apprentissage musical est encore possible chez ces patients, le chercheur leur a organisé six séances d'une heure et demie d'enseignement de chansons nouvelles. « Ils sont effectivement capables de restituer une mélodie lorsqu'on les aide à retrouver les paroles de la chanson. Maintenant, il faut déterminer quels substrats cérébraux sont alors activés, car l'apprentissage ne s'effectue pas pour des textes présentés sans mélodie. » À suivre donc… Décidément, la musique n'a pas fini de jouer avec notre corps et notre esprit !

Aude Olivier

Glossaire

Tempo : il détermine la vitesse d'exécution d'une pièce musicale. Il est traditionnellement indiqué par des termes italiens comme largo pour un tempo lent, andante pour un tempo modéré ou allegro pour un tempo rapide.

Rythme : c'est l'un des éléments qui permettent de caractériser une phrase musicale. Le rythme détermine la durée des notes les unes par rapport aux autres. Lorsqu'on parle d'un rythme dans le sens d'une forme musicale (valse, tango, bossa), il s'agit d'une brève cellule rythmique qui se répète et donne son caractère à la pièce.

Dissonance : elle correspond à un ensemble de sons dont la succession ou la simultanéité est désagréable ou bien produit un effet de tension musicale qui est parfois recherché. L'impression de dissonance varie selon le courant culturel, l'époque et les individus.

Harmonie : c'est l'art d'enchaîner des accords, de combiner des sons entre eux pour les rendre agréables à l'oreille.

Contrepoint : méthode de composition dans laquelle on donne plus d'importance à la mélodie qu'à la combinaison de plusieurs sons superposés.

Timbre : comparé souvent à la couleur, il représente la différence perçue par l'auditeur entre deux sons de même hauteur et de même intensité. Le timbre est formé par le rapport entre les différents harmoniques de la note jouée ou chantée.

Hauteur : la hauteur d'un son est liée à sa fréquence, c'est-à-dire à la vitesse de vibration du son dans l'air mesurée en hertz. Plus la fréquence est élevée, plus le son « monte » dans les aigus ; plus la fréquence est faible, plus il « descend » dans les graves.

Intensité : elle correspond au volume d'un son – fort ou faible – mesuré en décibels (dBA) selon l'amplitude de la vibration produite.

Écoute intérieure : capacité d'entendre ce que l'on va jouer avant de le jouer.

1. Laboratoire CNRS / Université Dijon.

2. Institut CNRS / Université Aix-Marseille-II.

3. Unité CNRS / Université Lyon-I.

4. Cerebral Cortex Advance Access, 8 fév. 2007, DOI:10.1093/cercor/bhl173.

5. Laboratoire CNRS / Universités Bordeaux-I et II.

musique et cerveau

1 message

• Page 1 sur 1

dans le journal de juin du CNRS:

- canardos

- Message(s) : 18

- Inscription : 23 Déc 2005, 16:16

1 message

• Page 1 sur 1

Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 17 invité(s)